📙 Pour une Nouvelle Donne Foncière

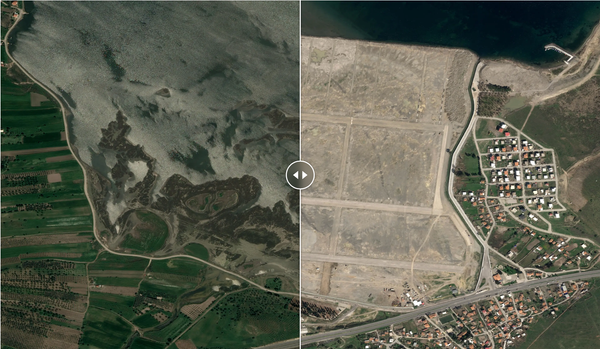

On évoque souvent le béton ou le bois, mais le foncier est la matière première essentielle de la fabrique de la ville. Jusqu’à récemment, l’offre semblait inépuisable. Certes, les prix de l’immobilier ne cessaient de grimper au cœur des métropoles, mais le grignotage des terres agricoles permettait de maintenir une production à peu près abordable.

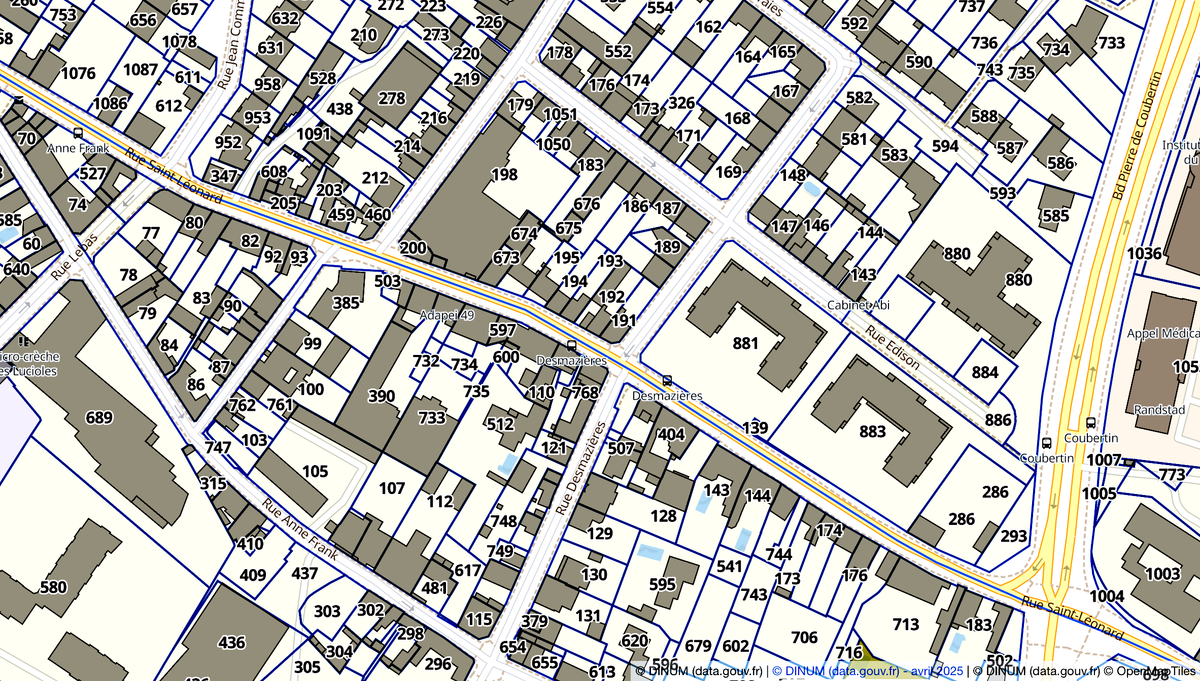

Mais entre le retour de taux d’intérêt à des niveaux normaux, la hausse des coûts de la construction et la nécessité de préserver nos terres agricoles, la machine s’enraye. Les valeurs s’envolent et la pénurie s’installe. Alors s’installer en ville relève du casse-tête pour les ménages modestes, les rez-de-chaussée ne savent plus bien à quoi ils servent et les activités productives ou sociales sont repoussées toujours plus loin. Et puis l’impératif de sobriété foncière nécessite aussi de se tourner vers le renouvellement urbain. Désormais, le foncier n’est plus une simple variable d’ajustement, mais une ligne de coût bien salée dans l’addition, pour les opérateurs comme pour les usagers finaux. C’est donc aussi la clef pour maintenir la diversité sociale et fonctionnelle de nos villes.

Alors, comment ne pas répercuter la rareté foncière sur les prix des biens urbains essentiels ? Comment maintenir dans nos centres urbains des activités vitales qui ne peuvent plus se payer la proximité ? Inventer un nouveau modèle économique nécessite de se détourner des tableurs Excel et de se plonger dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Une réponse s’inscrit en noir sur blanc, article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ». Rien n’est possible alors ? Non, car le reste de l’article est souvent oublié : « si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. ». Ainsi, la propriété n’est pas un droit absolu. Elle peut être contrainte, dans l’intérêt général. Un panel d’outils juridiques méconnus s’y emploie déjà : les baux constitutifs de droits réels. En dissociant la propriété du sol de la propriété des bâtiments, les mètres carrés retrouvent leur valeur d’usage.

Nous nous sommes associés avec l’étude notariale Cheuvreux (Michèle Raunet), et l’aménageur EpaMarne (Vincent Le Rouzic) pour une action collective soutenue par la Fondation Palladio dans le cadre de l’Université de la Ville de Demain, avec pour objectif d’explorer concrètement le potentiel de la dissociation foncière pour des usages allant du logement aux activités d’utilité sociale en passant par la fonction productive. Après un an d’enquête de terrain et d’analyse juridique, l’étude livre ses conclusions dans un ouvrage de synthèse qui montre l’intérêt majeur que présentent les contrats constitutifs de droits réels pour traiter de nombreux enjeux auxquels nous faisons face en termes de politiques publiques, depuis la maîtrise publique d’un foncier devenant rare et/ou stratégique jusqu’à la recherche d’un meilleur équilibre économique des opérations.

Dissocier la propriété est un levier économique pour rendre la ville de nouveau accessible. C’est aussi et surtout un levier politique, qui permet de refaire du sol un bien commun sur le long terme. Ces outils juridiques sont le socle d’un nouveau régime de propriété, une Nouvelle Donne Foncière qui pourrait sortir la fabrique de la ville de quelques impasses.

Les effets d’un changement de régime de propriété des sols se répercutent jusque dans nos pratiques architecturales et notre rapport intime à notre habitat. Dans ce podcast dixit.net, Elissa Al Saad, doctorante au Centre de Recherche sur l’Habitat, nous présente sa thèse “Pour une pensée architecturale de l’Anthropocène. Le sol comme milieu, la propriété comme faculté d’habiter.” Elle creuse l’hypothèse que passer d’une propriété individuelle à une propriété collective des sols serait une clef pour mieux préserver leurs fonctions écologiques. Sans être suffisante à elle seule, la propriété collective permettrait de changer nos pratiques constructives, la gestion des sols, et certainement l’ambiance lors des fêtes de voisins.

📅 Le 2 juillet, les villes face aux feux de forêt. La Fabrique de la Cité organise un webinaire pour échanger sur la gestion du risque de feux de forêt, avec comme intervenants : Anne-Catherine Loisier, sénatrice de la Côte-d’Or et présidente du groupe d’étude Forêt et filière bois et Arthur Guérin-Turcq, doctorant et coordinateur du programme de recherche-action "Habiter les cendres”.

🗞️ Combien coûte la renaturation des sols ? Dans cet article, les auteurs présentent leur étude qui chiffre précisément les coûts des opérations de renaturation. Leurs conclusions détaillées éclaireront les acteurs dans la définition d’une stratégie territoriale, et freineront sûrement quelques ardeurs. (The Conversation)

🗞️ Les autres possibles #47 “Quand l’océan frappe à la porte”. Un beau numéro du nouveau format du magazine, entre reportage et analyse des enjeux de recul du trait de côte à partir de la vie d’un village vendéen qui voit la mer avancer.

« Jusqu'au début du xxe siècle, le risque de submersion était intégré dans la vie des communautés littorales. On ne construisait pas à certains endroits pour cette raison. Ça tenait aussi au fait que les gens naissaient, vivaient et mouraient sur la même localité : la connaissance des risques se transmettait. Aujourd'hui, le taux de renouvellement des habitants du littoral est très fort, ce qui entrave cette transmission, si elle n'est pas accompagnée par des actions culturelles. »