🌋 Vivre avec les risques

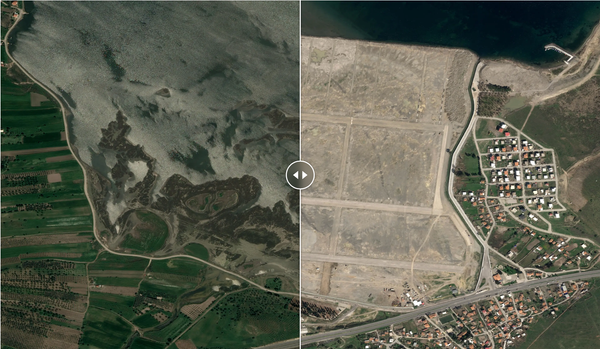

L’habitabilité de nos territoires est menacée par le changement climatique, qui intensifie et multiplie les aléas. Si, pour certaines communes comme Frontignan, la menace reste encore lointaine et laisse le temps d’anticiper et de s’adapter, d’autres n’ont pas ce luxe. Certains territoires doivent déjà faire face à des risques imminents qui posent dès à présent la question de leur habitabilité. C’est le cas du Prêcheur, une commune de 1 500 habitants située sur le littoral martiniquais, au pied de la montagne Pelée. Ce territoire est exposé à de multiples risques : cyclones, séismes, inondations, coulées de lave, érosion côtière et montée des eaux... Face à cette situation, certains auraient pu choisir le fatalisme ou la fuite. Mais la population de la commune a décidé de continuer à vivre au pied du volcan.

L’objectif : définir une stratégie de recomposition spatiale pour s’installer plus loin du littoral et des secteurs à risque. Une telle recomposition nécessite du temps, des moyens financiers et surtout d'une ingénierie solide. Depuis 2018, la commune s’entoure donc de partenaires publics et privés : le PUCA, des équipes d’architectes et d’urbanistes, la DEAL… Ensemble, ils font émerger un plan guide qui organise le déplacement du bourg-centre, avec la construction de 300 logements sociaux, ainsi que d’une école qui servira également d’infrastructure sociale et de lieu refuge en cas d’aléa. Pensée pour résister au choc, cette école permettra non seulement de mettre en sécurité les habitants, mais elle est également conçue comme un hébergement d'urgence jusqu’au retour à la normale, tout en rouvrant une partie de ses classes.

Une telle réorganisation du territoire ne se fait pas sans ses habitants : il faut s’assurer que les logements et équipements répondent bien à leurs besoins. Dans cette optique, un dialogue de terrain a été engagé tout au long du projet. Un « Atlas des modes de vie » a été constitué avec des habitants volontaires, pour documenter les usages et les formes d’habitat autoconstruit. Cet atlas sert aujourd’hui de référence pour la conception des futurs logements, qui ont également pour objectifs d’être construits avec des matériaux locaux, et biosourcés ou géosourcés.

Mais rien n’est encore fait. Ce travail de longue haleine se heurte aux difficultés inhérentes à un projet aussi complexe. La bonne volonté et la créativité ne suffisent pas : il faut trouver des chemins de traverse pour avancer malgré tout. Il le faut, car le risque est grand de susciter des espoirs sans concrétisation, avec à la clé déception et désengagement. Pour en savoir plus sur ce projet, Sylvain rencontre aujourd’hui Antoine Petitjean, architecte-urbaniste associé de l’atelier Philippe Madec, qui travaille avec la commune du Prêcheur.

— Camille Tabart (LinkedIn)

PS : Pour les commandes de nos livres hors France, les frais de port sont offerts jusqu'au mois de juillet avec le code MERCI. Profitez-en avant une forte augmentation des tarifs postaux !

📅 Jusqu’au 13 juillet. L'exposition « Tout garder/tout changer » vise à partager les solutions inventives et positives pour réparer et transformer les villes et les territoires, les adapter aux effets des dérèglements climatiques, les faire durer et ainsi trouver les justes équilibres. Une exposition conçue dans le cadre de la Biennale d’Architecture et de Paysage à Versailles (Bap2025!). Au-delà de l’exposition, des tables rondes se dérouleront tout au long de ces deux mois.

💭 Le devoir de rêver. La redirection (urbaine et écologique) de nos sociétés a besoin de récits. Dans ce podcast de Bienvenu en Utopie, Adrien Rivierre, expert de la mise en récit, raconte la relation de l’espèce humaine aux récits, et plus particulièrement la force des utopies et dystopies pour changer notre société. En imaginant le futur, paradisiaque ou apocalyptique, c’est le présent que l’on transforme. Que les utopies et dystopies désespèrent ou au contraire stimulent, tout est mieux que l’anti-utopie, qui énonce qu’il n’y a aucune alternative possible. Ce discours nous empêche de rêver, enferme nos imaginaires avant même que nous passions à l’action.

💦 Le bruit de l'eau d'Alain Bujak et Laurent Bonneau (éditions Futuropolis 2024). Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, la tempête Alex dévastait la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Cette bande-dessinée, riche en couleurs et ponctuée de photos, donne la parole aux habitants qui ont vu la rivière sortir de son lit et emporter avec elle des morceaux de leur territoire. Cet ouvrage dresse également le bilan de cet aléa climatique inattendu et questionne la résilience de nos territoires face au changement climatique. Aux voix des habitants se mêle la voix de la rivière, personnage à part entière de cette histoire et de ce territoire, l'occasion de s'interroger sur notre lien au non-humain et à la place qu'on lui accorde dans nos projets d'aménagement.

Une inondation, c’est la rencontre d’une crue avec un enjeu économique ou humain. C’est un aléa. Il n’y a pas d’inondation dans un paysage naturels. Il y a des crues.

Aptitudes territoriales (André Corboz)

"L’idée fondamentale, c’est que toute intervention n’est pas possible, souhaitable ou admissible partout. (...) Mais cette idée, que l’on peut qualifier d’écologique au sens le plus large, a mis beaucoup de temps à émerger. (...) Adopter le point de vue du territoire suppose un postulat, ou du moins une prise de conscience : (...) intervenir sur le territoire, c’est intervenir sur quelque chose qui est déjà un produit, qui résulte déjà d’une longue série de processus, bref, qui est déjà humanisé."

Ce qui frappe chez André Corboz (1928-2012), c’est l’incroyable variété des sujets et des genres, qui ne sont pas localisables à l’intérieur d’une discipline donnée. Trois qualités irriguent son œuvre : la curiosité, le nomadisme disciplinaire et l’érudition, comme l’écrivait Bernardo Secchi. Il a publié de nombreux articles et ouvrages traitant de l’histoire de la peinture, de l’architecture et de l’urbanisme, dont Invention de Carouge, 1772-1792 (Payot, 1968), Haut Moyen Âge (Office du Livre, Fribourg, 1970), Canaletto. Una Venezia immaginaria (Electa 1985), Le Territoire comme palimpseste et autres essais (Les éditions de l'imprimeur, 2001).