🏡 Le ZAN contre le mal-logement

La lutte contre le mal-logement est-elle compatible avec celle contre l’artificialisation des sols ? La Fondation pour la Nature et l’Homme et la Fondation Abbé Pierre se sont attaqués à cette question épineuse dans un récent rapport qui mérite une lecture détaillée, tant pour ses qualités pédagogiques que ses propositions.

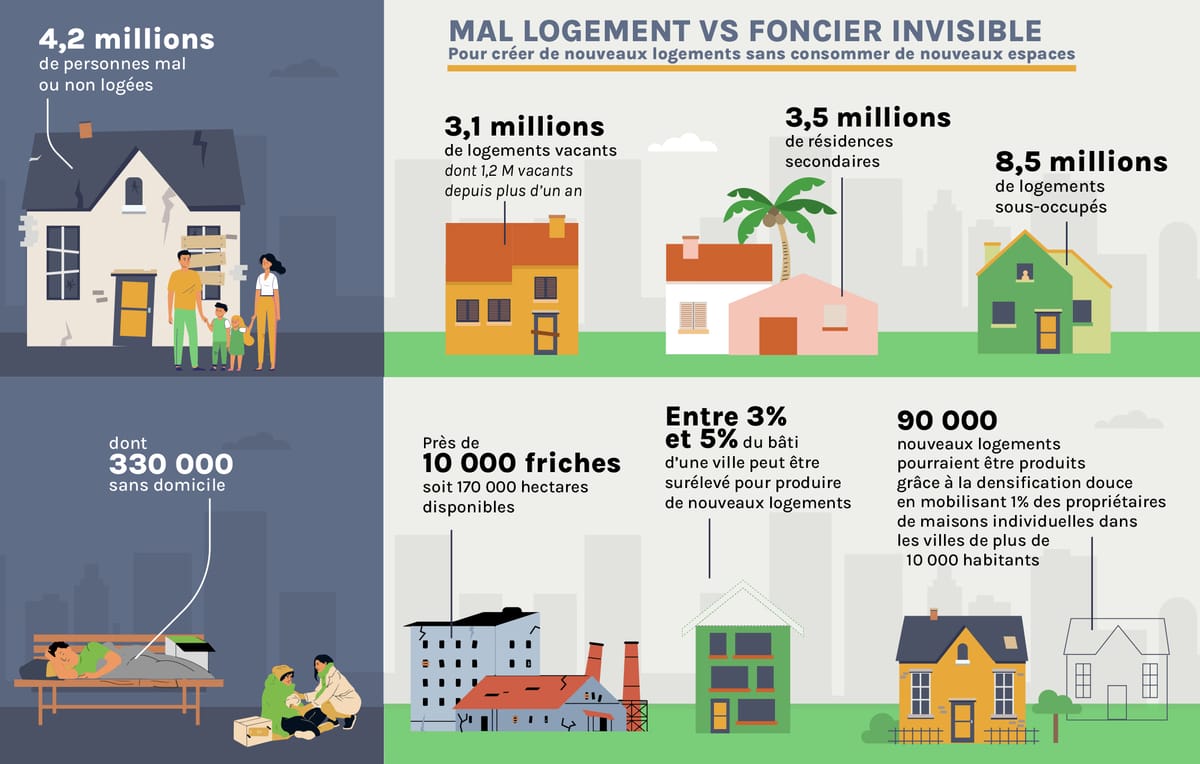

Partons déjà d’un fait têtu : la crise du logement ne date ni de la loi climat résilience ni même du début de la chute de la production neuve. Elle touche aujourd’hui 20 % de la population française, entre des fragilités qui concernent plus de 12 millions de personnes (copropriétés dégradées, impayés, inconfort…) et plus de 4 millions de personnes qui sont très mal ou pas logées. À cela s’ajoutent les enjeux de transition et climatiques, qui démontrent une fois de plus que la crise écologique est sociale. Ce sont les mêmes qui habitent un logement inconfortable, sont en précarité énergétique, sont exposés aux risques climatiques et ont du mal à boucler les fins de mois, et l’étalement urbain accentue la dépendance automobile de certains. Mais même si le ZAN qui s’annonce à peine n’a rien à voir avec ces constats, ne risque-t-il pas d’accentuer les crises ? Les deux fondations font l’analyse inverse :

« À rebours des discours qui tentent d’opposer ambitions écologiques et justice sociale, nous ressortons de ce travail commun avec la conviction qu’un dialogue nourri et exigeant permet d’articuler les impératifs environnementaux et sociaux : qu’il est possible de réussir le ZAN tout en réduisant le mal-logement. »

Et si le ZAN était l’occasion d’un changement de modèle nécessaire pour répondre enfin au mal-logement ? La Fondation Abbé Pierre a estimé le besoin annuel de logements à 400 000 pendant 10 ans pour répondre aux besoins. Mais produire des logements ne veut pas que dire construire des logements neufs. Toute une palette d’autres modes d’action est évoquée : lutte contre la vacance et la sous-occupation, transformation de bureaux en logements, densifications horizontales et verticales, habitat léger, recyclage de friches… Les outils pour mettre en œuvre cette production sont complexes, mais connus et déjà mis en œuvre dans certains territoires : densification des dernières opérations en extension, accompagnement du parcours résidentiel des seniors, encadrement des loyers et des prix, intervention foncière, fiscalité de la vacance, soutien au logement social, développement de l’ingénierie territoriale... Certaines de ces actions sont dans les mains du législateur ou du gouvernement, d’autres du ressort des collectivités locales, mais beaucoup dépendent de la capacité des acteurs de la fabrique de la ville à engager leur propre redirection. Ce n’est pas un changement de règle que provoque le ZAN, mais un changement de monde, avec une convergence des luttes contre le mal-logement et contre l’artificialisation des sols. Ce n’est pas une surprise, mais ça va mieux en le lisant.

– Sylvain Grisot (Linkedin)

PS : Prochains rendez-vous autour de la Redirection urbaine :

- à Marseille jeudi 28 mars au Tiers-Lab des Transitions avec le LICA

- à Nantes jeudi 11 avril à 18h à la Maison de l'Architecture des Pays de la Loire

🗓️ Le 5 avril, Causerie urbaine avec Guillaume Ethier - Espace public et sociabilité contre la smart city. La libraire le Genre Urbain organise une rencontre avec Guillaume Ethier, professeur à l’Université du Québec à Montréal et auteur du livre La ville analogique. Dans ce livre Guillaume Ethier défend l’idée que la migration quasi intégrale de notre vie collective vers Internet serait une invitation à réinvestir la ville en chair et en os. S’inspirant de la technologie analogique, il convoque les formes urbaines du passé pour imaginer la ville de demain, en évitant le piège de la nostalgie. Alors que la ville physique et la cité numérique seront de plus en plus appelées à cohabiter, il semble nécessaire de réfléchir aux milieux de vie urbains que nous nous souhaitons. (Genre Urbain)

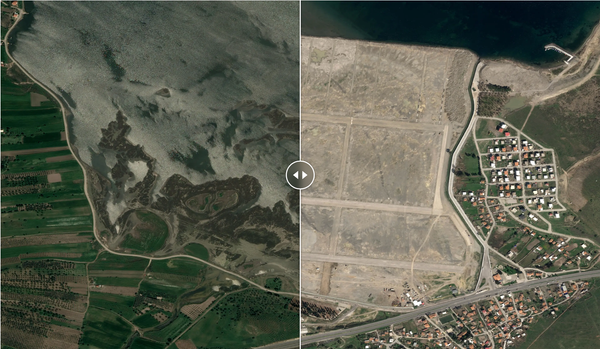

🛡️ Assurance. Le changement climatique intensifie et généralise les catastrophes naturelles, mais il modifie aussi la géographie des risques telle que nous la connaissons. En effet, certains risques climatiques sont devenus des certitudes, comme les feux de forêt qui reviennent chaque année en Californie, tandis que d’autres surviennent dans des territoires où nous ne les attendions pas. Cette nouvelle géographie des risques rend compliquée la modélisation et la prévention. Ainsi, assurer les biens et les bâtiments face à ces événements devient de plus en plus complexe. Alors que le secteur de l'assurance commence à segmenter le marché et à se retirer de certains territoires, comment continuer à garantir l’habitabilité de nos territoires ? (AOC media)

🏗️ Bâtir ou construire. Deux verbes synonymes : bâtir et construire, pourtant ces deux termes renvoient à des imaginaires différents. Bâtir est ancré dans la matérialité, il désigne uniquement des édifices, tandis que construire est plus large, nous pouvons construire de nombreuses choses : une maison, mais aussi des meubles ou même une pensée. Au-delà de leur simple définition, ces deux verbes illustrent deux approches du territoire : bâtir s’apparente à une conception germanique, où le bâtisseur prend soin de l’environnement, alors que construire relève davantage d’une conception latine, où le projet tente de s’affranchir de son contexte. Nous pouvons alors nous demander quelle conception doit guider la fabrique de la ville de demain, faut-il renoncer à construire et préférer bâtir et prendre soin de l’environnement ? (Constructif)

🥔 Encore des patates ?! Le nombre de bénéficiaires à l’aide alimentaire ne cesse d’augmenter, tandis que de l’autre côté de la chaîne, les agriculteurs peinent à vivre de leur activité. Étrange paradoxe : un prix de l’alimentation trop élevé pour de nombreux français, qui pourtant ne permet pas la rémunération des producteurs à leur juste valeur. Pour sortir de cette impasse, un collectif de professionnels de l’alimentation, de producteurs, mais aussi de citoyens, propose de créer une sécurité sociale alimentaire, pour permettre à tous d’accéder à des produits alimentaires de qualité. (Sécurité sociale de l'alimentation)