🗳️ Faut-il obliger mamie à déménager pour résoudre la crise du logement ?

Aujourd’hui on découvre comment se faire traiter de bolchevique sur les réseaux sociaux facilement, et pourquoi la sous-occupation très accentuée de plus de 7 millions de logements en France n’est pas un problème.

Je ne vais pas revenir ici sur l’ampleur de la crise du logement qui touche aujourd’hui la France, et singulièrement ses territoires les plus attractifs, avec des conséquences humaines, sociales et économiques cruelles. Ce doit évidemment être un sujet clef de notre exploration des enjeux des élections locales à venir avec une question simple : quelles solutions à la crise ?

Pour répondre à l’urgence, les regards se tournent souvent vers les 3 millions de logements vacants recensés en France. C’est évidemment un sujet qui doit être travaillé, mais le filon n’est pas si juteux que cela. Car ils sont beaucoup moins nombreux quand on se concentre sur la vacance structurelle (+ de 2 ans) et beaucoup sont en mauvais état ou situés dans des territoires où la demande est faible.

Par contre, la sous-occupation des logements est moins souvent évoquée. Ils sont pourtant plus de 7 millions à être considérés comme sous-occupés de façon « très accentuée » par l’INSEE, soit des logements qui comptent au moins 3 pièces de plus que le nombre d’occupants.

Alors explorons ce filon prometteur, et essayons de comprendre pourquoi il ne faut surtout pas essayer de le mobiliser directement.

Le bon filon de la sous-occupation

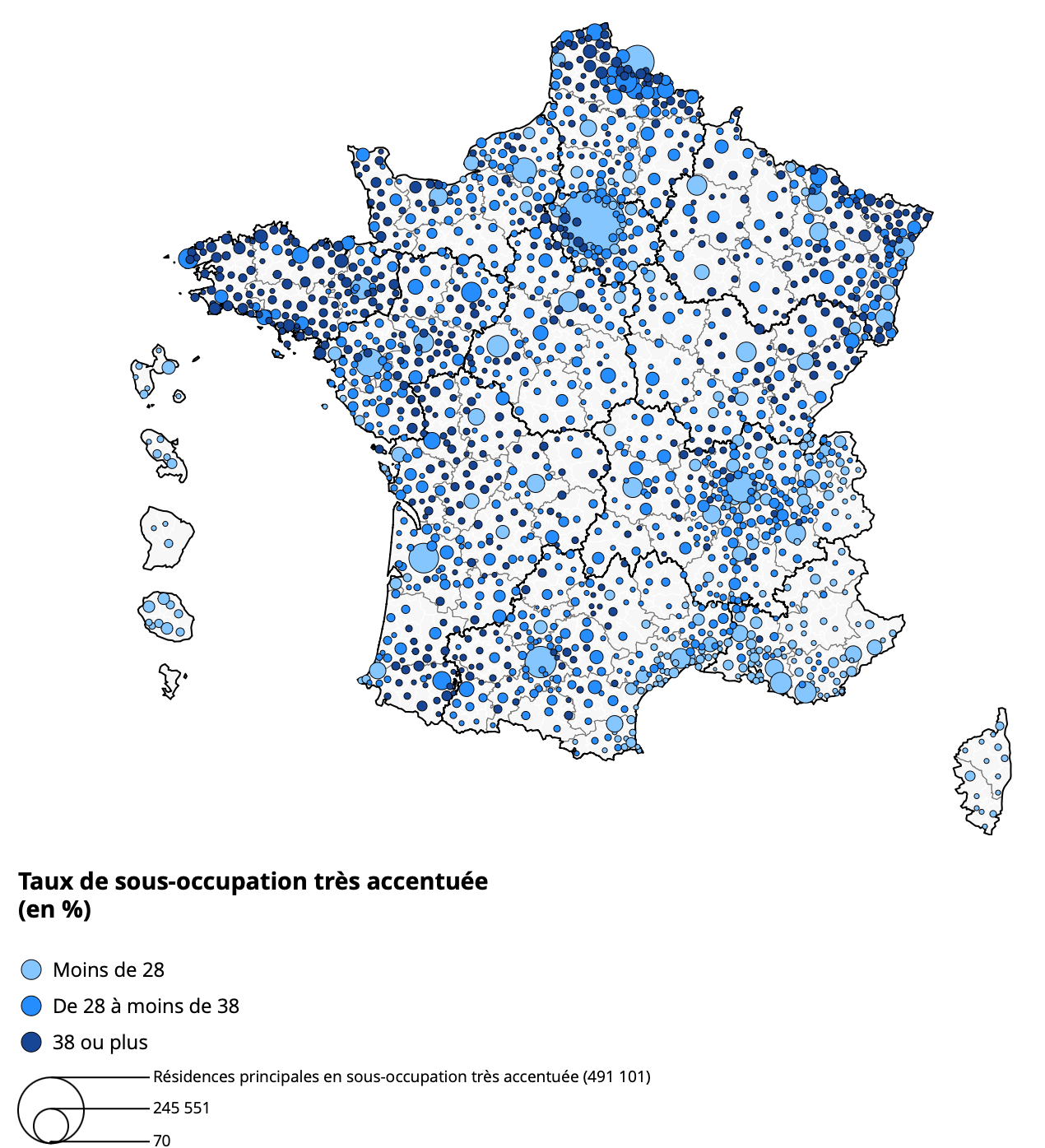

La publication récente de nouvelles analyses par l’INSEE a replacé de façon très utile le sujet de la « sous occupation très accentuée » sur le devant de la scène. En 2022, la France comptait en effet 7,6 millions de ces logements très sous-occupés, soit 25 % du parc, alors que ce taux n’était que de 22 % en 2006. Ce ne sont quasiment que des maisons, souvent grandes (les 3/4 font plus de 100 m2) habitées par 1 ou 2 personnes qui en sont propriétaires. Parfait pour jouer à cache-cache, mais moins pertinent pour répondre à la crise du logement qui sévit.

Derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités : 36 % du parc est très sous-occupé en Bretagne, contre seulement 5 % à Paris (ce qui représente tout de même plus de 50 000 logements). En se concentrant uniquement sur les logements de plus de 5 pièces, les chiffres sont encore plus impressionnants : dans l’aire urbaine de Lyon, 60 % de ces grands logements sont très sous-occupés. Ce taux atteint 65 % à Bordeaux, 69 % à Nantes et même 79 % à Saint-Malo ! Contrairement à la vacance, la sous-occupation n’est pas concentrée dans les territoires détendus, ce qui en fait une solution potentielle dans les zones où la crise du logement sévit le plus. Dans la Métropole nantaise par exemple, 23 % des logements de 4 pièces et plus sont en situation de faible occupation (habités par 1 ou 2 personnes), dont 79 % sont des maisons.

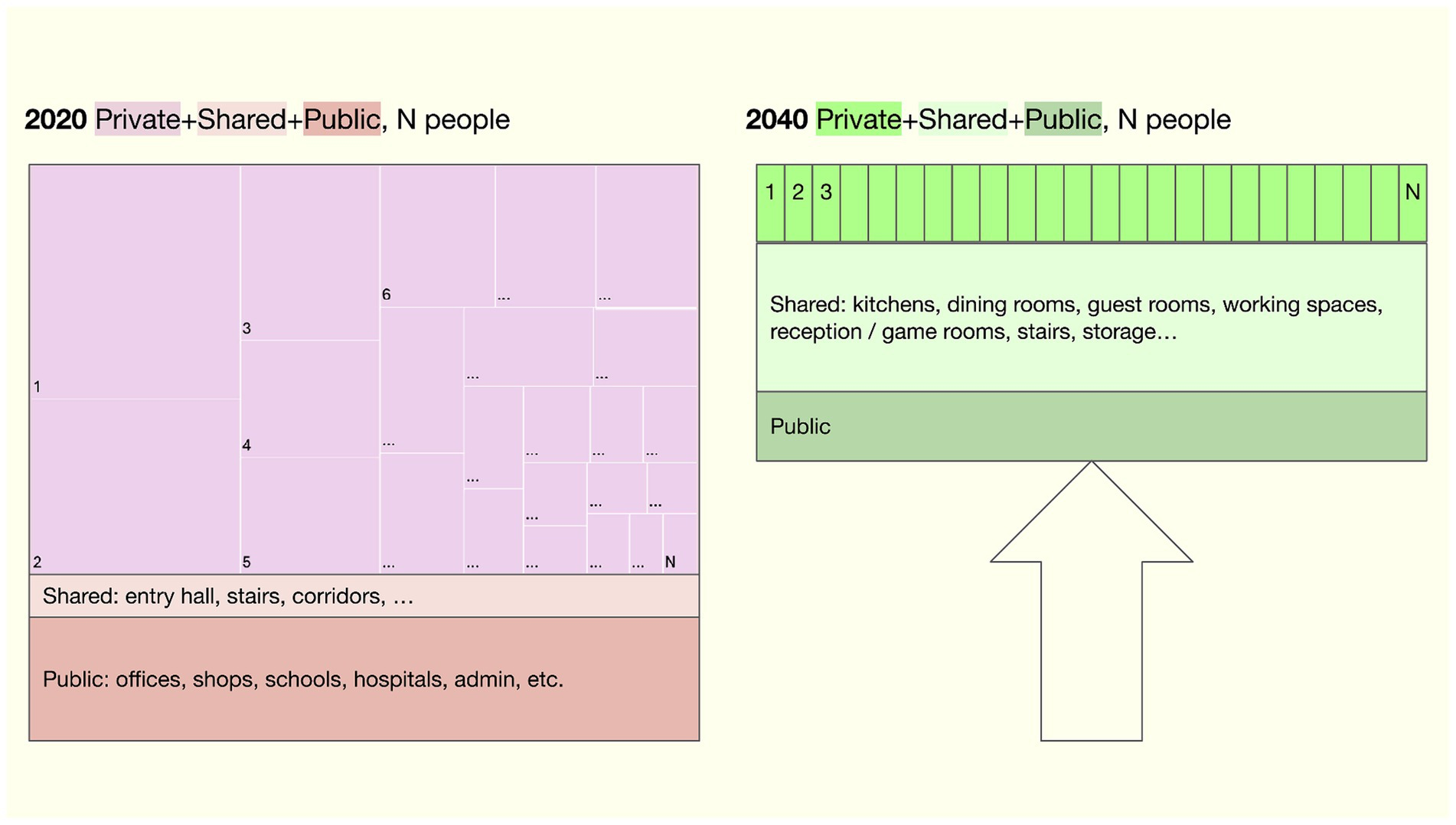

Ce filon n’est pas prometteur qu’en France. En Suisse, une étude d’une équipe de l’EPFL montre que le pays compte 17 millions de pièces quasiment inutilisées. En mobilisant cette ressource, l’étude estime qu’il est possible en une vingtaine d’années de diviser par deux les superficies utilisées et de les rénover tout en répondant aux besoins de confort de la population et à sa croissance. Ce serait aussi l’occasion d’arrêter de construire et même d’inverser l’étalement urbain en déconstruisant plus d’un quart du bâti, et de réduire massivement la consommation d’énergie comme les émissions de GES. Comment y arriver ? En partageant à peu près tous les espaces à part la chambre à coucher et la salle de bain, pour passer de 45 m2 à 12 m2 privés par personne, répartis de façon beaucoup plus équitable qu’aujourd’hui.

Attention à l’effet ressac

Évidemment ce type de perspective, toute théorique qu’elle soit, fait réagir. Il en faut même beaucoup moins pour atteindre le fameux point Godwin à partir duquel les références historiques les moins réjouissantes sont invoquées dans les débats. Admirez par exemple ces magnifiques commentaires relevés sous un récent post LinkedIn qui relayait très factuellement les données INSEE sur la sous-occupation :

Il ne s’agissait pourtant que d’une utile mise en avant de cette ressource inexploitée et de l’intérêt de développer des politiques incitatives, sans envisager d'organiser des quelconques « déménagements de solidarité » ou autre « taxe sur les lits vides ». Mais si l’on dépasse la caricature des trolls des réseaux sociaux, ne sont-ils pas aussi parfois l'expression désagréable de résistances légitimes ?

Pointer les chambres vides dans toutes ces maisons, c’est prendre le risque de pointer du doigt leurs occupants. Et quand on touche à l’intime de la maison familiale, les attachements sont nombreux et les objections se multiplient : « Je suis bien ici même si la moitié de la maison est vide », « Maman a toujours vécu ici, elle ne va pas déménager maintenant », « On a besoin de ces chambres pour héberger tout le monde à Noël », « On ne va pas vendre la maison de famille ! »…

Évoquer les potentiels de ces mètres carrés vides est systématiquement interprété comme l’annonce d’une mobilisation sous contrainte. C’est dommage, mais logique : le manque de précision pousse l’esprit humain à imaginer le pire, et personne n’a envie d’être forcé de déménager ou d’accueillir des inconnus. La bonne idée écologique mal ficelée crée de l'incertitude, et lorsque la peur s’installe une mécanique inexorable s'enclenche. Il y a d’abord l’effet de ressac, avec la montée d’oppositions farouches, puis l’effet cliquet qui rend durablement impossible tout débat serein sur le sujet. Vous pouvez alors ranger votre bonne idée dans un placard pendant 5 ou 10 ans avant d’espérer la ressortir discrètement. Toute ressemblance avec la taxe carbone, les ZFE ou le ZAN est purement fortuite.

Et si on s’attaquait plutôt au mal-logement des séniors ?

Alors, reprenons tout depuis le début pour sortir de l’impasse et tenter de trouver un peu d’intelligence politique derrière l’évidence écologique. Pas besoin de creuser longtemps les données statistiques de la sous-occupation pour mettre à jour une évidence : l’essentiel des habitants de ces maisons très sous-occupées sont des séniors. 60 % des logements très sous occupés accueillent au moins une personne de plus de 60 ans, et plus de la moitié habitent dans leur logement depuis plus de 20 ans. C’est d’ailleurs parce que la population française vieillit rapidement que la sous occupation augmente.

L’histoire est connue : la construction dans la périphérie de la ville de la maison familiale au moment de l’arrivée des enfants, une vie bien remplie entre le boulot un peu plus loin et les enfants qui grandissent, puis leur départ du foyer et enfin l’arrivée de la retraite. C’est un beau scénario de vie, mais qui masque de vraies situations de mal-logement qui se développent alors que la génération du baby-boom prend de l’âge dans les périurbains : problèmes d’accès aux étages et inadaptation des salles de bains bien sûr, mais aussi difficultés d’entretien de maisons et de jardins devenus trop grands, et isolement croissant quand la maison est loin de services et la vie dépendante de la voiture. On veut vieillir chez-soi, oui, mais parfois ce chez-soi est inadapté au vieillissement, et il faudrait en changer. Pourtant face à ces difficultés, les politiques publiques sont focalisées sur le maintien à domicile par des travaux d’adaptation ou des services spécifiques, et n’interviennent en général que trop tard, quand il n’est plus envisageable de déménager.

Et pourtant. Habiter dans un logement adapté et à proximité des services permet d’éviter nombre de difficultés quand le vieillissement impose ses contraintes, et de ne pas subir un isolement qui commence à faire des ravages. C'est même le meilleur moyen de rester autonome et de prolonger sa vie en bonne santé. Mais encore faut-il pour cela prendre précocément la décision de quitter son logement quand il est trop contraignant ou isolé. Or nous n’avons pas l’habitude d'envisager cette option avant que les problèmes ne surviennent. Et ça, c’est un vrai problème.

Bien vieillir au bon endroit

Puisque nous avons désormais un vrai problème à traiter, celui du mal-logement des sénior, peut-être peut-on reprendre les choses à l’endroit ? Cette question du bien vieillir chez soi est importante tant individuellement que collectivement, car personne n’a envie d'aller dans une institution, et que cela coûte de toute façon cher à tout le monde. Alors puisque les politiques de maintien à domicile interviennent souvent trop tard ou sur des logements inadaptables, une politique de prévention très en amont peut être déployée.

Cette politique consisterait en un diagnostic global du logement : enjeux de gestion, accessibilité PMR, dépendance automobile, adaptation climatique (économies d’énergie, confort d’été, renaturation du jardin). Ce diagnostic permettrait d’envisager des travaux d'adaptation avant qu’ils ne s'imposent, mais aussi des options plus structurantes : partage du logement, vente d’un bout de terrain, construction d’un logement de plain-pied dans le jardin, et même déménagement dans un logement plus adapté proche des services. Quand cette dernière option serait retenue, les bénéficiaires bénéficieraient d'un accompagnement global : mise au point du projet, recherche de logement, aide au déménagement, mise en location de la maison libérée pour éviter une vente contrainte.

C’est aux grandes étapes de la vie que de tels changements peuvent s’engager, alors ce diagnostic pourrait avoir lieu un an après le début de la retraite. Il pourrait être testé dans un premier temps dans les quartiers où les départs à la retraite sont nombreux et la dépendance automobile importante. Des initiatives de ce type émergent déjà dans certains territoires, avec la mobilisation des collectivités, d’associations de médiation spécialisées, et pourquoi pas demain des caisses de retraite.

C’est un bon exemple des politiques de demain : médiation, attention, respect, patience et effets concrets. Cela demande aussi un changement opportun d’habitudes pour les acteurs de la fabrique de la ville. Car désormais, pour accueillir des jeunes ménages avec enfants dans un territoire, il ne faut plus construire des maisons neuves à l’entrée du bourg, mais proposer des appartements confortables en centre-ville permettant aux seniors isolés de libérer leurs grandes maisons. Bref, du soft, peu de béton et beaucoup d’humain — donc du très compliqué. C’est l’avenir.

Et finalement, pas besoin de forcer mamie à déménager ou à louer une chambre. Selon l’INSEE, 9 % des personnes habitant dans des logements dont la sous-occupation est très accentuée expriment déjà spontanément leur volonté de déménager. Une étude de 2023 évoquait même des chiffres de 10 à 12 % pour les plus de 60 ans, et ce avant toute forme d’accompagnement qui pourrait donner envie de déménager pour bien vieillir chez soi. En n’accompagnant que celles et ceux qui veulent déjà déménager, le potentiel frôle donc déjà le million de logements libérés !

Le problème n’est donc pas la sous-occupation, c’est le mal-logement des seniors. Une politique d’accompagnement globale et précoce à l’adaptation du logement peut permettre à celles et ceux qui le veulent de déménager au bon endroit pour bien vieillir chez soi. Et le cobénéfice de ces ménages accompagnés serait de libérer des maisons déjà construites. L'occasion pour de jeunes ménages de mener les travaux nécessaires à leur adaptation, et pour les collectivités d’engager des processus de densification qui multiplient les logements sur ces parcelles.

Tisser les politiques écologiques dans le bon sens

Voilà une belle leçon politique : quand la réponse semble évidente, il faut prendre le temps d’écouter pour découvrir à quelle question elle répond vraiment. La mobilisation des logements sous-occupés n’est pas une solution directe à la crise du logement. L’envisager sous cet angle, c’est même risquer un formidable échec politique.

En revanche, le mal-logement et l’isolement croissant des seniors constituent un problème réel et légitime. Cette situation nécessite de développer des politiques d’accompagnement précoces, allant jusqu’à faciliter le déménagement de certains jeunes retraités. Car pour bien vieillir chez soi, il faut parfois changer de chez-soi.

La libération de logements sous-occupés devient alors un cobénéfice de cette politique de lutte contre le mal-logement des séniors. Mais même si une part marginale de cette ressource ne devait être effectivement mobilisée, cela peut représenter des milliers de logements libérés qui peuvent changer la donne les territoires sous tension.

— Sylvain Grisot

À l'agenda...

- Participer aux 6ème rencontres nationales de la Frugalité, les 26, 27 et 28 septembre 2025 en Ile de France.Trois jours d’échanges et de découvertes des actualités du mouvement pour une frugalité heureuse et créative dans l’architecture et le ménagement des territoires.

- Assister à la conférence “La ville saveur Co-co : co-produisons et co-gérons l’urbain !” le mardi 7 octobre à Lyon. Lieux habitants, mixité fonctionnelle, espaces capables, concertations citoyennes… Quels sont les enjeux et réalités derrière ces nouveaux outils de la production urbaine ? Une conférence organisée par Foncière Limace.

- Participer aux ateliers de la 46e rencontre nationale des agence d’urbanisme, du 15 au 17 octobre à Strasbourg. 12 ateliers-visites ouverts à tous sur le thème “L’eau en partage”.

Et maintenant vous pouvez...

- Lire la très belle enquête de Malcom Ferdinand “S’aimer la terre. Défaire l’habitat colonial” (Seuil 2024) sur la pollution au chlordécone aux Antilles. Il ne se limite pas à suivre une molécule des bananeraies jusque dans les corps des Antillais et leur environnement, ou les pérégrinations du charençon qu’elle est censée combattre, mais inscrit avec finesse sa présence dans l’histoire coloniale de la Martinique et de la Guadeloupe :

“Si le chlordécone comporte bien des caractéristiques spécifiques concernant sa toxicité et sa rémanence - à l'instar d'autres organochlorés -, la monstruosité ne réside pas tant dans cette molécule que dans les multiples rapports de domination, de destruction du vivant et de déshumanisation dont l'usage et la gestion des conséquences de ce pesticide et d'autres toxiques procèdent. En effet, la contamination aux toxiques des Antilles est un traceur de l'habiter colonial. Elle incarne à la fois la trace d'un processus de transformation destructrice et coloniale des paysages antillais en monocultures bananières d'exportation à des fins capitalistes qui suivent une hiérarchie raciste au sein de sociétés postcoloniales et postesclavagistes, et la trace d'une déshumanisation séculaire des peuples antillais différenciée selon les catégories sociales de classe, de genre et de race, dans leurs rapports à leur milieu de vie, à leur alimentation, à leur langue, à l'administration de leur territoire, au gouvernement national, aux forces de gendarmerie, aux institutions judiciaires, aux productions de connaissances scientifiques sur leurs îles et sur leurs corps, à la production culturelle et artistique ainsi qu'à leurs représentations politiques et géographiques dans l'imaginaire national de la France.”

- Écouter “La Suite dans les idées : Villes de papier ou comment la finance s'est emparée de l'immobilier” (France Culture). Des échanges très utiles avec la sociologue Marine Duros et l'architecte François Fromonot.

- Lire l’analyse des évolutions des inégalités sur le temps long du Compas, alors que les débats budgétaires sont marqués par des réponses très contrastées a la question centrale du « qui doit payer » :

Au fond, c’est surtout l’inversion de tendance longue qui est frappante, et qui peut expliquer une partie des tensions sociales que vit notre pays comme bien d’autres. Dans les années 1970 et 1980, les niveaux de vie se rapprochaient, ce n’est plus le cas depuis une trentaine d’années. La « convergence des classes » (de revenus au moins) semble être une période révolue.

- Lire (enfin) Redirection urbaine :