🗳️ Transitions urbaines : Un mandat pour faire

Notre newsletter va désormais se consacrer aux enjeux urbains des prochaines élections locales. Cette semaine on montre pourquoi les questions urbaines sont particulièrement importantes pour le prochain mandat local.

La fin du mois d’août est traditionnellement consacrée au rangement des affaires de plage, à la préparation des cartables et aux diverses universités d’été que les mouvements politiques organisent ici et là. C’est pour moi l’occasion de prises de parole sur les transitions urbaines, en changeant chaque année de parti et d’ambiance. La rencontre à laquelle je participais cette année fleurait bon l’échéance électorale, et pas n’importe laquelle : les élections municipales de mars 2026. Quand on est focalisé sur les questions urbaines, c’est un moment clef. D’autant plus que cette échéance est plus importante encore que les précédentes, car elle va ouvrir un mandat qui doit être celui du passage au réel des transitions. Ce mandat verra aussi se multiplier les turbulences pendant lesquelles les élus locaux seront en première ligne.

Alors essayons de comprendre pourquoi la fabrique de la ville doit faire ses transitions au plus vite, et pourquoi c’est un sujet trop sérieux pour laisser ça entre les mains des spécialistes dont je fais partie. Les transitions urbaines doivent être repolitisées, devenir un objet central du débat électoral et être réappropriées par les citoyens après les élections. Commençons par regarder pourquoi on ne peut plus continuer comme avant.

Le moteur de la fabrique de la ville est à l’arrêt

On ne parle pas souvent de la manière dont on construit nos villes. Entre la segmentation des rôles, des disciplines et des échelles institutionnelles, même les professionnels en ont rarement une image complète. Cela détermine pourtant l’existence du toit sur nos têtes, notre capacité à nous déplacer, comme la santé de nos enfants. La façon dont nous fabriquons nos villes dicte à la fois la qualité de notre vie quotidienne et notre capacité à garder une planète habitable. Or nous sommes aujourd’hui dans l’impasse.

Remontons le temps pour comprendre comment le XXe siècle a permis de structurer un développement urbain redoutablement efficace, mais dont on réalise tardivement qu’il nous mène droit dans le mur (toute cette histoire est racontée dans le Manifeste pour un urbanisme circulaire). Quand la première Ford T sort des usines de Detroit en 1908, personne n’imaginait à quel point elle allait bouleverser nos villes et nos vies. Elle commence par nos rues, en déboulant trop vite alors qu’elles n’étaient pas pensées pour des véhicules aussi rapides, et fait des milliers de victimes. L’hécatombe est tellement importante aux États-Unis que l’idée d’interdire la voiture en ville a fait l’objet de vifs débats au début du XXe siècle. Mais ça ne s’est évidemment pas passé comme ça. C’est la ville qui commence à s’adapter à la voiture à partir de 1925, quand les premières réglementations viennent cantonner le piéton sur le trottoir à Los Angeles.

Après la rue, la Ford T révolutionne la façon dont sont fabriquées nos villes. Les préceptes du fordisme sont connus : standardiser le produit pour permettre d’organiser le travail à la chaîne, massifier la production et réduire le prix. L’invention du suburb aux États-Unis à la sortie de la Seconde Guerre mondiale s’inspire de l’industrie automobile pour la fabrique de la ville, en appliquant sa recette d’abord à la maison individuelle, puis aux autres produits immobiliers. Depuis, elle s’est concentrée sur la production de bâtiments neufs standardisés et sur de grandes opérations qui permettent les économies d’échelle. Alors le béton coule à flots, la consommation de matériaux explose et les émissions carbone s’envolent.

Le développement de cette ville industrialisée est aussi dépendant d’une autre ressource : l’espace. Car des produits immobiliers standardisés ont besoin de foncier standard pour s’implanter. Et quoi de plus simple que des terres agricoles en périphérie des villes, opportunément rendues accessibles par l’automobile ? C’est cette fois tout le territoire qui est bouleversé par l’automobile, car la ville s’étale en suivant le développement massif des infrastructures routières d’abord aux États-Unis dès les années 1950, puis en Europe dans les décennies qui suivent.

En France, le phénomène s’accélère au milieu des années 1980 avec la décentralisation, quand les élus locaux trouvent un modèle de développement qui leur permet de contrer l’exode rural et de maintenir écoles, commerces et services publics dans leur commune grâce à l’accueil de nouveaux ménages qui travaillent ailleurs. Alors les espaces urbanisés s’étendent en grignotant les terres agricoles, quitte à compromettre notre capacité à nous nourrir, détruire nos paysages, menacer les écosystèmes, intensifier l’usage de la voiture ou provoquer des inondations. C’est un urbanisme à fragmentation qui spécialise les espaces et rend toujours plus dépendants du système automobile celles et ceux qui ne peuvent se payer la proximité. C’est donc aussi l’échec du contrat social qui permettait aux ménages aux revenus normaux de devenir propriétaires d’un pavillon et d’un bout de jardin en contrepartie d’un éloignement des centres. C’est un modèle très tardif à l’échelle de nos villes, mais pas à l’échelle de nos vies. Nous n'avons toutes et tous toujours connu que ça, ce qui rend d’autant plus difficile d’imaginer un autre modèle.

La voiture devait libérer les individus, elle est pourtant devenue l’une de nos vulnérabilités collectives, car elle charpente notre organisation territoriale alors qu’elle est incapable de se décarboner. Et cette question n’est pas anecdotique, car la somme des émissions de la construction, du fonctionnement des bâtiments et des mobilités du quotidien représente près de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. La ville est donc au cœur des responsabilités de la crise climatique, mais elle est aussi la première des victimes : inondations, canicules, tempêtes, sécheresses, cyclones, feux de forêt… La ville est en première ligne de périls qui s’annoncent plus fréquents, plus violents et toucheront des territoires qui se croient à l’abri. Pour anticiper les risques urbains, nous regardons le passé pour imaginer l’avenir, mais ces repères sont désormais caducs. Il va falloir apprendre à vivre dans l’incertitude.

Le moteur de la fabrique de la ville tousse et s’arrête, et c’est tout le modèle de développement urbain qui s’effondre sous nos yeux. Ce n’est pas une crise un peu douloureuse avant le retour à la normale, mais bien la fin d’une époque. L’invention d’un nouveau modèle n’est pas qu’un enjeu technique dans la main de spécialistes. C’est un défi social, car ce sont les mêmes qui ont du mal à boucler les fins de mois, vivent dans un logement indécent, sont dépendants de leur voiture, peinent à payer leur facture énergétique et sont exposés aux nouveaux risques. La crise écologique est sociale, et nécessite de partager les efforts comme les ressources. Elle est donc aussi démocratique car jusqu’à présent les sacrifices sont inégalement répartis et la colère qui monte ouvre la voie aux populismes de toutes sortes.

Les transitions urbaines à mener

Nous sommes entrés dans un moment charnière en 2020, avec cette pandémie qui a tardivement tourné la page du XXe siècle et ouvert un XXIe en fanfare : crises climatiques, pénuries énergétiques, guerre en Europe, populisme au pouvoir… Nous prenons conscience que notre planète est finie au moment où les bouleversements du climat remettent en question l’habitabilité de nombreux espaces urbains. La seule chose désormais acquise est bien l’incertitude. Après les Trente Glorieuses et les Trente Insouciantes, nous sommes entrés dans les Trente Turbulentes. Ce sont les trois décennies qui nous séparent du milieu du siècle, au cours desquelles nous devons apprendre à naviguer dans le brouillard pour garder le cap. Et ce malgré les crises et le présent qui se remplit d’urgences, au risque d’en oublier demain comme d’en oublier certains.

Décarbonation, adaptation, résilience : la ville doit se métamorphoser d’ici le milieu du siècle. L’hypothèse du statu quo ou de l’exode vers la campagne ne tiennent pas. Pour être à la hauteur des crises du siècle sans laisser personne de côté, la ville doit mener ses transitions, et vite. Car c’est long de refaire la ville, très long. C’est pour cela que les mandats locaux qui s’ouvrent bientôt sont si importants, ils doivent être ceux du passage au réel des transitions. Mais la bonne nouvelle c’est qu’elles sont connues et qu’elles sont déjà (trop timidement) engagées ici et là (j'en parle en détails dans Redirection urbaine) :

#1 S’appuyer sur la proximité pour sortir de la monoculture automobile. Le véhicule décarboné du futur n’est pas la voiture électrique, qui mobilise trop de ressources et provoque trop d’émissions lors de sa construction. Le futur est à la proximité, qui laisse le choix de sa mobilité pour l’accès aux services, aux commerces comme à l’emploi. C’est aussi la proximité aux transports collectifs qui permettent de se projeter au loin. Inventons un futur heureux sans croissance aux territoires isolés pour commencer à nous sevrer de la dépendance automobile. Quant aux villes de toutes tailles qui peuvent offrir la proximité aux services et aux transports collectifs, elles doivent assumer leurs responsabilités en accueillant population et emplois.

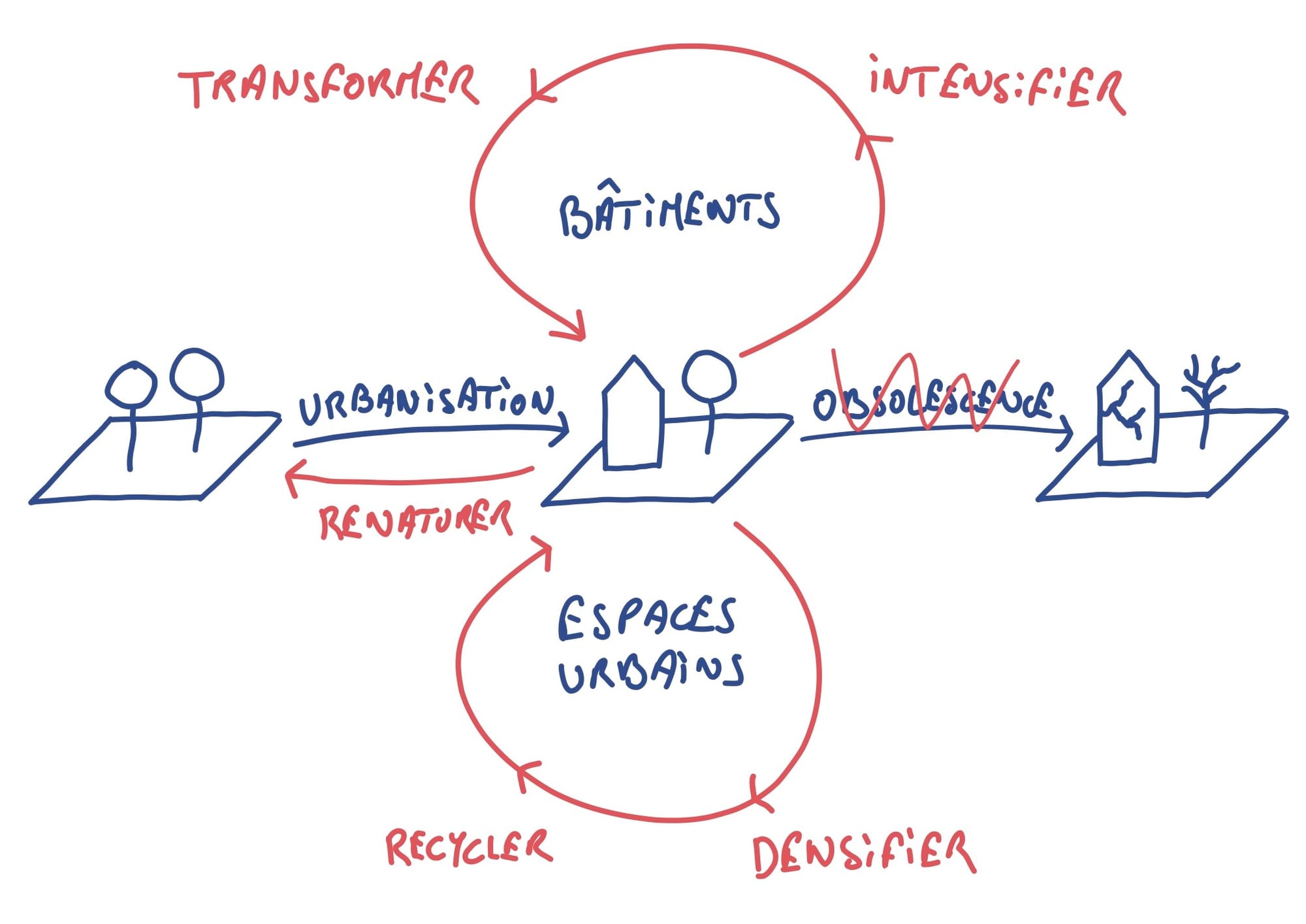

#2 Passer de la focalisation sur la construction neuve à l’urbanisme circulaire. Puisque plus de 80 % de la ville de 2050 est déjà là, il nous faut inverser les priorités de la fabrique de la ville qui s’est consacrée à la construction neuve les cinquante dernières années. Moins construire en intensifiant les usages de l’existant, moins déconstruire en transformant ce qui peut l’être, moins s’étaler en densifiant et en recyclant les espaces urbains, renaturer tous les sols qui peuvent l’être, telles sont les boucles de l’urbanisme circulaire. Il est partout expérimenté sur le territoire, mais doit encore devenir le nouveau normal de la fabrique de la ville.

#3 Fonder la robustesse de nos territoires sur les solidarités. S’il faut bâtir et renforcer certaines infrastructures pour résister aux chocs qui s’annoncent, admettons aussi que la technique ne pourra pas nous protéger de tout dans la durée. Nous devons donc apprendre à renoncer démocratiquement à habiter certains territoires, comme à abandonner certaines infrastructures. À nous préparer aussi aux crises par l’organisation des secours, le développement de la culture du risque comme par la mobilisation de réserves citoyennes. Car quand la crise survient, c’est du voisin que vient la première assistance. Le développement du lien social au quotidien constitue donc une forme d’infrastructure sociale de résilience, vitale quand le temps tourne à l’orage.

#4 Miser sur les coopérations à toutes les échelles. Les temps ne sont plus au Maire visionnaire qui pointe du doigt un futur heureux en décidant de tout. Ils sont aux élus qui savent avancer par leur diversité et générer de l’intelligence du collectif. Aux élus qui arrivent à impulser une dynamique de transformation positive de leur administration. Aux élus qui savent écouter et animer le dialogue citoyen et pas seulement décider. Aux élus qui savent aussi coopérer avec les autres échelles institutionnelles. La nécessaire réforme du mode de scrutin local n’aura pas lieu, nous allons donc élire des exécutifs les yeux rivés sur une échelle communale qui n'est plus celle des problèmes et encore moins celle des solutions. Elle reste cependant une échelle pertinente du dialogue démocratique, à condition que les élus qui en émergent comprennent et jouent le jeu de l’intercommunalité et des coopérations territoriales.

Un mandat pour faire

Le prochain mandat n’est plus celui des grandes réflexions, c’est un mandat pour faire. C’est celui du passage à l’action, du passage à l’échelle des grands chantiers qui ne sont aujourd’hui qu’à peine amorcés : comment désimperméabiliser les sols urbains pour lutter contre les inondations et faire de la place au végétal ? Comment déployer dans nos villes une canopée suffisamment vaste pour qu’elle constitue une infrastructure climatique ? Faut-il accepter de perdre des logements au profit de l’hébergement touristique ? Comment valoriser la sous-occupation ? Peut-on offrir à chacune et chacun un logement adapté au climat comme à ses besoins ? Comment multiplier les services publics dans moins d’équipements publics ? Quels outils pour mener la transformation des zones d’activités, des entrées de villes commerciales comme des quartiers pavillonnaires ? Comment préparer et impliquer les citoyens dans la gestion des crises ? Peut-on élaborer une vision partagée d’un futur souhaitable avec les territoires voisins ?

Toutes ces questions n'ont rien de théorique, elles touchent directement le quotidien des habitants de nos communes. Elles sont aussi trop importantes pour être une fois de plus cantonnées aux marges des débats en amont des élections. Alors, pour lancer les échanges, nous allons tenter de répondre à chacune de ces questions dans les prochains mois. Nous serons preneurs de vos réactions, et d'ici là n’hésitez pas à nous transmettre vos propres questions !

– Sylvain Grisot

PS : Ces prochains mois, je promène mon micro à la rencontre d’élus locaux français et québécois. Découvrez le premier épisode de la série "Voix d'élus", avec Ericka Alneus, élue à la ville de Montréal. Elle insiste notamment sur la proximité humaine entre les élus et les citoyens pour faire face aux turbulences. C’est l'un des enjeux de ce podcast : remettre une voix et visage humain sur la figure parfois distante et froide de l’élu local.

Et maintenant vous pouvez...

- Garnir votre agenda de rentrée avec de belles rencontres :

- La Journée francilienne de l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement, mardi 16 septembre à Césure. Un événement organisé par Ekopolis qui mettra en lumière les dynamiques d’urbanisme circulaire sur le territoire francilien.

- L’événement "Conflits de soutenabilités : comment le design peut-il contribuer à les anticiper, les planifier et les résoudre ?" organisé par Vraiment Vraiment à Paris le 17 septembre.

- Assister à la conférence des 10 ans du Collège des Transitions sociétales, le jeudi 18 septembre 2025 à l'IMT Atlantique Nantes. Deux heures de rétrospectives et prospectives pour imaginer la transition de nos organisations et territoires.

- Vous inscrire à la matinée d’IDHEAL du 18 septembre à Paris. IDHEAL lance la campagne des municipales, pour faire du logement un sujet incontournable des débats.

- Participer aux Rencontres Inter-Mondes, “Comment faire territoire autrement ?” les 8 et 9 octobre à Nantes. Deux jours d’événements sur la thématique Artificiel.

- Répondre à l’appel de l’AFES pour la 1ère édition du Festival des Sols dans le cadre du projet SOILSCAPE. A la recherche de contributions artistiques, participatives, pédagogiques ou sensibles autour des sols, dans la volonté de faire converger art, sciences et société au service de la santé des sols et du vivant. Complétez ce formulaire avant le 17 septembre.

- Lire “Protéger les terres. Les géographes s’engagent”, un petit ouvrage collectif très accessible sous la direction d’Adrien Baysse-Lainé et Florence Nussbaum (CNRS Editions) qui repose utilement les enjeux autour des richesses et des usages des sols, au delà du seul foncier.

"Dans ce livre, les « sols» ne sont pas un rayon de magasin de bricolage. Ils sont la terre dans sa dimension matérielle : un mélange de minéraux, d'eau, d'air et de matière organique structuré en couches appelées « horizons », qui repose sur la roche du sous-sol. Ils couvrent presque toutes les terres émergées. Cette terre en 3D met des siècles voire des millénaires à se former : c'est la « pédogenèse ». Elle n'est guère épaisse, de quelques centimètres à quelques mètres. Et pourtant c'est d'elle que dépend la vie sur Terre. Le foncier, c'est la terre en 2D, celle qu'on voit sur le cadastre. Un morceau de la surface de la planète sur laquelle les sociétés projettent des droits d'usage, de gestion et de propriété."

- Lire la note “Vagues de chaleur, pics & canicules” de l’ADEME. Par les temps qui chauffent, l’ADEME publie un dossier de presse formulant avis et recommandations. C’est une boîte à outils pour les collectivités, les entreprises et les ménages afin de mieux se préparer et s’adapter à nos nouveaux étés.

“Les canicules sont la première cause de mortalité due aux extrêmes climatiques : agir pour le rafraîchissement urbain est alors impératif.”

« La dignité se construit aussi avec son logement et y participer donnait un sens extraordinaire à tous nos métiers. Il en résultait une mobilisation et une dynamique qu’il serait bien utile de retrouver aujourd’hui.» Un ouvrage disponible sous format papier (7€) ou numérique (gratuit) dans notre librairie.