🚒 Résiliences territoriales

Et s’il était temps de lire nos territoires par leur résilience ? C’est à cela que nous invite le Shift Project dans une série de publications à destination des collectivités locales et des élus, intéressantes à plus d’un titre.

Pas question ici d’encaisser les coups du climat, ou de réviser les plans de gestion des risques, mais bien d’engager une transition globale permettant de préserver qualité de vie et sécurité en des temps perturbés. Le cumul des crises environnementales, des emballements systémiques, et les enjeux sociaux et démocratiques associés imposent d’agir vite pour préserver nos libertés de choix plus tard, avec une approche locale nécessairement adaptée aux vulnérabilités propres d’un territoire, mais guidée par quelques principes clefs inspirants, que j’interprète ici librement :

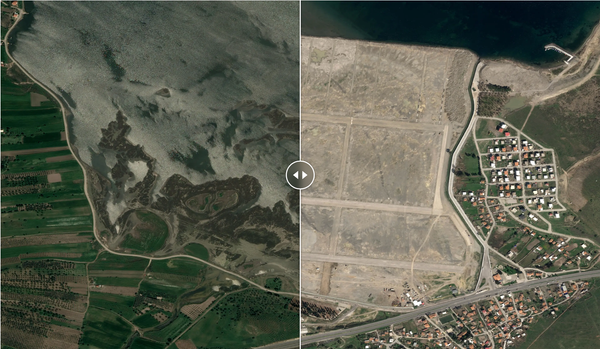

- Cesser d’aggraver les problèmes en relisant projets et stratégies à l’aune des ruptures qui s’amorcent. Les nécessaires abandons concernent notamment des projets urbains ou d’infrastructures, souvent engagés il y a longtemps sans conscience de l’ampleur des enjeux écologiques, et dont la durée de vie nous engage pour longtemps. Mais la question est moins technique que politique, tant ces changements de cap sont sensibles.

- Assumer l’inertie du système urbain et territorial en agissant d’abord sur ce qui prendra du temps. Planification urbaine, systèmes de mobilité, structuration des filières de production de la ville, transition agricole, changement des comportements… Tout cela est long à faire bifurquer, il faut donc commencer vite.

- Miser sur les cobénéfices en commençant par les actions, dont les effets sont multiples. La réduction de la consommation d’hydrocarbure permet de réduire les émissions de GES et d’être moins dépendant d’approvisionnements risqués, la sobriété foncière induit aussi une réduction des mobilités carbonées. La végétalisation massive de nos villes permet de mieux encaisser les coups de chaud et les événements pluvieux, et rend aussi la ville plus aimable…

- Apprendre à voisiner en tissant des réseaux de collaboration territoriale au-delà des frontières administratives. La compétition territoriale était bonne pour les 30 insouciantes. Les décennies qui viennent ne sont pas celles de l’autonomie, mais bien des solidarités territoriales.

- Et se préparer à profiter des crises pour accélérer les transitions. Dans l’urgence de la crise, la solution de la reconstruction à l’identique s’impose souvent faute de temps pour penser les alternatives. Or, la sortie de crise ne doit plus être un temps de retour à la normale, mais bien une accélération des processus de transition. C’est là que la résilience est un processus d’apprentissage et pas juste un mécanisme de réaction aux crises.

Car ce n’est pas une crise, mais bien une nouvelle ère qui s’ouvre, avec un nouveau rôle qui se dessine pour les élus locaux pour les 30 turbulentes. La figure du leader qui montre le cap et décide pour tous doit s’effacer devant celle du pédagogue, du rassembleur et de l’animateur du collectif. Une tâche complexe pour des temps qui ne le sont pas moins, et la nécessité là aussi d’engager une vraie redirection.

— Sylvain Grisot (Twitter / Linkedin)

PS : Vous avez encore jusqu'au 23 février pour répondre à l'appel à contribution de Construction 21 sur l'intensification des usages ! Nous animons ce dossier collectif avec Eléonore Slama, qui a écrit une belle tribune dans Le Monde sur le sujet.

Échange avec Laurent Delcayrou, coauteur pour le Shift Project d’un cahier intitulé “Climat, crises : Comment transformer nos territoires”. Il est question de résilience territoriale, pas simplement pour encaisser les coups du climat, mais pour engager une transition globale permettant de préserver qualité de vie et sécurité en des temps perturbés. Nous avons détaillé ensemble quelques clefs qui doivent permettre aux territoires de passer à l’action, avec un nouveau rôle qui se dessine pour les élus locaux dans les trente turbulentes.

· Podcast. Un retour très clair sur les enjeux de la transition énergétique à partir des scénarios de RTE. On y mesure la hauteur de la marche sur les enjeux sociaux et les questions de sobriété. C'est loin de l’opposition purement formelle nucléaire contre renouvelables. Dans tous les cas, le besoin de fixer le cap permettant des investissements massifs est là, et il faut commencer dès maintenant. (Chaleur humaine)

· Réemploi des matériaux. Dossier complet sur le réemploi des matériaux de construction, de l’expérimentation à la massification. De nombreuses thématiques sont abordées pour faire le tour du sujet : la digitalisation, la construction circulaire, le réemploi dans la pratique des architectes, ainsi que des exemples concrets d’expérimentation. D’ailleurs, si ce genre de format vous intéresse, vous pouvez participer au prochain dossier sur l’intensification des usages dans nos villes, jusqu’au 17 février. (Construction 21)

· (Re)découvrir l’eau. Un canal dans la ville d’Utrecht, aux Pays-Bas, recouvert d’asphalte dans les années 60-70 afin de créer une autoroute urbaine. Et comme finalement, c’était pas terrible, la collectivité est revenue en arrière afin de laisser rejaillir l’eau. Article découvert dans la newsletter Daily Green. In English. (Bycle Dutch)

· Les trajectoires socio-économiques partagées. Ou, en anglais, les “Shared Socio-econimic Pathways”. Vous avez sûrement déjà vu certains des graphiques développés par les SSPs, mais vous ne savez pas vraiment ce que c’est : cet article revient sur leur histoire et les cinq scénarios proposés de façon fluide et claire ! Un article qui date de 2018, mais qui reste très actuel pour comprendre la modélisation des scénarios qui peuvent être utilisés par le GIEC. In English. (Carbone Brief)

· Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Malcom Ferdinand (Anthropocène Seuil, 2019). Il y a des textes, où seulement après quelques pages de lecture, on sait qu’ils vont nous mettre une claque, car ils nous révèlent une autre face du système qu’on avait à peine vu scintiller. Malcom Ferdinand, par ses recherches, mais aussi son propre vécu, pointe du doigt les responsabilités cuisantes de l’esclavage et de la colonisation sur l’exploitation des corps et de la Terre. L’écologie et la protection de l’environnement ne peuvent être pris comme un grand tout universel, alors qu’ils sont faits de tant de pluralité et de conflictualité. L’auteur appelle davantage à des rencontres entre celles et ceux qui sont déjà là, animaux humains et non-humains, et celles et ceux qui “retournent à la Terre”.

La crise écologique et l’Anthropocène seraient-ils les nouvelles expressions du “fardeau de l’homme Blanc” à sauver “l’Humanité” d’elle-même ? (…) La Terre n’est pas notre maison. C’est ramener la Terre au seul cadre d’un enjeu de propriété, à l’image de la course impériale à l’accaparement de territoires et de ressources. La Terre est la matrice du monde. Dans cette perspective, l’écologie est une confrontation à la pluralité, aux autres que moi, visant l’instauration d’un monde commun. C’est à partir de l’instauration cosmopolitique d’un monde ente les humains, avec les non-humains, que la Terre peut devenir non pas seulement ce que l’on partage, mais ce que l’on a “en commun, sans le posséder en propre".

🛍️ ZAD - L'agglo de Marseille vote la destruction de la zone commerciale de Plan de Campagne pour remplacer 200.000 m² de magasins par une zone Natura 2000. Les enseignes s'organisent en ZAD (zone à défendre) pour protéger le plus grand écosystème économique de France. pic.twitter.com/We02CQdBJt

— Malheurs Actuels @malheursactuels@masto.ai (@malheursclimat) January 17, 2023

dixit.net est une agence de conseil et de recherche urbaine. Tous les mercredis, nous décryptons les grands enjeux de la ville et de ses transitions. Si vous la lisez pour la première fois, c'est le moment de vous abonner à cette newsletter.