📣 Sobriété en sols et transition de nos territoires

La ZAN négocie son atterrissage dans les territoires, et c’est compliqué. La ZAN, c’est le petit nom de la « Zéro Artificialisation Nette », introduite par la loi Climat Résilience dans le Code de l’Urbanisme il y a un peu plus d’un an. En ce moment, elle occupe les jours et hante les nuits des élus locaux et des professionnels de la fabrique de la ville. Car oui, la ZAN pose plusieurs problèmes.

Le « Zéro » d’abord. Le dispositif parie sur la collaboration des acteurs locaux pour se partager intelligemment un effort de division par deux des surfaces consommées pour agrandir nos villes. Autant le dire franchement, rien n’est gagné. Certains territoires ont créé ces dernières années de vraies pratiques de collaboration, et font en ce moment même ce difficile exercice de négociation. Mais d’autres vont appliquer la théorie du ruissellement à la planification urbaine, et décliner de façon absurde le taux de -50 % à une échelle communale qui n’a plus de rapport avec les enjeux urbains contemporains.

Mais le A, pour « Artificialisation », pose aussi problème. Non seulement le terme est imprononçable — les débats parlementaires l’ont bien démontré — mais la loi et ses décrets ne nous ont toujours pas permis de comprendre qu’il veut vraiment dire. Dans les esprits deux questions sont mêlées de façon confuse. D’un côté « où faire la ville ? », associé à la consommation d’espaces agricoles ou naturels pour aménager de nouveaux espaces urbains, au foncier, au temps long, et aux documents de planification. De l’autre « comment faire la ville ? », lié aux sols, à leurs fonctions écosystémiques, le temps court et l’urbanisme opérationnel. La controverse va encore durer avant que nous partagions une même vision et que nous arrivions à écrire des textes qui font consensus, et c’est heureux : nous n’avions pas eu de débats aussi riches sur la fabrique de la ville depuis deux bonnes décennies.

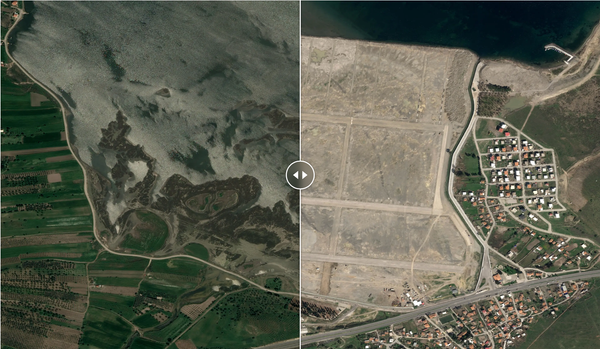

Reste le « Nette », avec l’idée que l’artificialisation des sols pourrait se compenser, mais sans que nous sachions encore vraiment comment. Cela fait beaucoup de problèmes pour un acronyme à 3 lettres, mais s’il n’y avait que cela, ce ne serait pas si grave. Car en ciblant l’artificialisation des sols, la loi s’est trompée de cible : ce n’est que le symptôme d’un mal beaucoup plus profond. Depuis un demi-siècle, les sols agricoles sont devenus la matière première d’un modèle de développement urbain dans l’impasse, fondé sur la monoculture automobile, la séparation des fonctions et une poignée de produits immobiliers standardisés. La fabrique de la ville est droguée au sol agricole comme notre économie l’est aux énergies carbonées, et le sevrage est difficile.

Alors oui, c’est compliqué, partout, mais ça avance. Et c’est bien cela la vraie surprise, la ZAN avec tous ses défauts est en train de transformer en profondeur nos perceptions et nos pratiques. Il a fallu les gilets jaunes, une pandémie mondiale, un été suffocant, une loi contraignante et une dose de management par le chiffre pour y arriver, mais c’est déjà une vraie réussite. Partout en France on débat sur la fabrique de la ville et ses transitions, et des collectivités s’engagent dans la sobriété foncière en regardant leur territoire urbanisé d’un autre œil pour y trouver les solutions à leurs besoins de développement. Les faiseurs de villes de tout poil s’engagent dans le recyclage de friches, transforment des bâtiments obsolètes, construisent de nouvelles maisons dans des lotissements vieillissants et réinvestissent les centres-ville.

Alors cela va sans doute trop vite pour certains, mais les crises ne les attendent pas. Des territoires ne pensent déjà plus leur avenir à coup de croissance vécue ou rêvée, mais en fonction des chocs et des pénuries qui les percutent déjà. Ralentir le rythme serait insultant pour ces élus locaux et ces professionnels qui se retroussent les manches et déploient les alternatives concrètes à l’étalement urbain. La sobriété en sols qui n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’amorcer une transition plus globale de nos territoires, et d’assurer leur résilience dans les turbulences qui pointent à peine leur nez. Alors oui, laissons plus de temps aux débats pour permettre la nécessaire prise de conscience des élus, professionnels et citoyens, mais accélérons le passage à l’acte. Car partout des élus locaux font et doutent. Ils doutent comme d’autres, mais affrontent la complexité et font. Ce sont eux qui tissent nos territoires habitables du milieu du siècle.

Alors soutenons-les.

— Sylvain Grisot (Twitter / Linkedin)

(Tribune publié dans le Monde le 24/12/2022)

🎙 ️Podcast. Entretien passionnant et percutant de Magali Reghezza sur la résilience territoriale. Elle y parle de risques, de vulnérabilités, de situations géographiques, mais surtout d'adaptation des territoires. Parce qu’il y a déjà des changements, et d’autres à venir. (Circular Metabolism Podcast)

🫂 Justice sociale et écologique. Le “problème” d’avoir des villes plus vertes, avec plus de nature, plus d’arbres, plus de biodiversité, est que ces nouvelles aménités font grimper les valeurs de bien-être, certes, mais aussi du marché. Le prix du logement et des services peut devenir moins abordable, ce qui amène certaines populations à se déplacer dans d’autres quartiers, voire en dehors des villes. Des villes plus écolo que pour les plus riches ? Si cette question importante ne doit pas empêcher l’action de renaturation des espaces, il nous faut davantage se demander comment le faire, avec et pour qui. In English. (Bloomberg)

🚴🏻♀️ Mobilité rurale. On a beau faire la guerre à la voiture individuelle, soyons honnêtes, il y a des endroits où l’on peut difficilement s’en passer. Comment proposer des alternatives dans des territoires peu denses et où il faut souvent faire de nombreux kilomètres pour passer d’un village à l’autre ? D’abord, faire un diagnostic de son territoire : de quoi, de qui parle-t-on ? Quels sont les besoins ? Ensuite, s’appuyer sur des mesures légères, douces, comme le covoiturage, l’autopartage, les transports en commun, en communicant massivement à leur propos, pour si ce n’est changer, au moins questionner les comportements. Et évidemment, proposer des services : des transports en communs, des transports à la demande, de la location de vélo électrique longue durée… Venez découvrir les retours d’expérience de ces territoires ! (CEREMA)

🏭 Friches. A l’heure du ZAN, les friches ont pris en valeur stratégique comme espace pour le développement dans les territoires. Voici un interview de Laurent Galdemas, qui a participé au guide pratique de reconversion des friches publié par le LIFTI. Un des enjeux principaux est encore de bien repérer des friches et de les caractériser : on ne fait pas la même chose quand le sol est pollué, quand les bâtiments sont encore en bon état ou si une espèce protégée à décider d’y faire son nid. Les potentiels de mutabilité sont divers et ils sont à questionner rapidement pour éviter de se faire rêver, notamment en zone détendue. (Adequation)

📖 Se réunir, du rôle des places dans la cité, de Joëlle Zask (Premier Parallèle, 2022). Un essai qui jongle avec la philosophie, l’architecture, l’urbanisme et l'histoire pour s’interroger sur le rôle des places dans l’espace public. Notamment sur leur valeur et leur puissance démocratique, en commençant la visite par la mythique place de La République (même les non parisien.nes ont déjà fait un rassemblement ici). L’auteure s’est intéressée à ces espaces lors du mouvement Nuit Debout, où l’on se retrouvait sur place, comme un lieu à se réapproprier, et non pas en déplacement comme lors de manifestations.

Les places sont séparées de la nature en vertu des fonctions politiques et sociales que nous pensons devoir leur attribuer. Elles ont été et sont toujours pensées comme des lieux d’exercices et d’ostentation du pouvoir dominant - y compris celui du peuple. En cherchant à incarner la souveraineté, elles évacuent tout élément étranger, tout élément sauvage, tout risque d’accident. Si des végétaux s’y trouvent, ils doivent être sévèrement canalisés.

A Map of Climate Anxiety pic.twitter.com/DtznIXfiPk

— Nicole Kelner (@NicoleKelner) November 29, 2022

dixit.net est une agence de conseil et de recherche urbaine. Tous les mercredis, nous décryptons les grands enjeux de la ville et de ses transitions. Si vous la lisez pour la première fois, c'est le moment de vous abonner à cette newsletter.