🔭 Turbulents futurs

Au siècle de l’abondance, penser l’avenir d’un morceau de territoire était plutôt facile : postuler quelques futurs aux différentes saveurs de croissances, choisir le « scénario volontariste », saupoudrer d’optimisme et décliner tout ça dans un grand plan coloré avec de belles flèches. Mais ça, c’était avant. Les choses se sont singulièrement compliquées depuis quelque temps, et il devient difficile de postuler sereinement que demain sera mieux qu’hier. En une poignée d’années, nous avons cumulé des crises que seuls pouvaient imaginer des prospectivistes dépressifs dans leurs délires nocturnes : pandémie mondiale, chocs climatiques, pénurie de semi-conducteurs, problèmes énergétiques, guerre en Europe et même canal de Suez obstrué. À cela s’ajoute une crise sociale et démocratique dont on ne réalise sans doute pas encore l’ampleur.

Bref, au siècle des crises on ne peut plus faire semblant que l’avenir se prévoit, mais il faut pourtant nous préparer à un avenir turbulent. Puisque les méthodes d’hier se heurtent à un mur d’incertitudes, il va falloir en inventer d’autres. Nous écarter d’un présent trop pesant pour regarder au loin, continuer à chercher à comprendre ce qui se trame, à sentir les variations subtiles du vent, mais aussi imaginer l’improbable. Tisser des futurs possibles n’est alors plus une façon de faire un choix — nous n’en sommes plus là — mais de sortir de l’univoque pour ouvrir les débats, pour revenir au présent éclairés par ce détour par les futurs. Et prendre les bonnes décisions.

Car aujourd’hui, penser l’avenir d’un territoire n’est plus planifier sa croissance, mais organiser sa décarbonation, son adaptation à un climat bouleversé et sa résilience — quoi qu'il arrive, et surtout l'impensable. Ce ne sont pas que des enjeux climatiques ou techniques, mais aussi des questions sociales et politiques qui reviennent au cœur des enjeux d’aménagement. Car cela passe par un nouveau partage des ressources comme des efforts, mais aussi des abandons de projets, d’infrastructures ou des rêves de croissance, qui doivent faire l’objet de débats démocratiques renouvelés. Repenser l’élaboration des stratégies territoriales autour de la résilience, renouveler la prospective comme un outil de dialogue démocratique, rien de tout cela n’est évident.

D’où l’intérêt de suivre le travail de celles et ceux qui font le choix de tâtonner dans cette voie, d'inventer des méthodes en marchant, et de partager leur cheminement. C’est le cas du Grand Lyon, qui engage une réflexion hors norme sur un morceau de territoire attachant qui fait la synthèse d’une bonne partie des enjeux du siècle : la Porte des Alpes. Je vous invite à suivre ses premiers pas, et nous serons attentifs dans les prochains mois à la suite de cette démarche passionnante.

— Sylvain Grisot (Twitter / Linkedin)

Juillet 2022, récit du lancement de la consultation Grande Porte des Alpes portée par la Métropole de Lyon. C’est un parfait témoignage de l’urbanisme de la seconde moitié du XXe siècle, une suite de centres commerciaux, de friches, de délaissés routiers, d’équipements massifs et de nappes de parkings. Le tout agrémenté d’un aéroport d’affaire et délayé dans des spaghettis d’infrastructures. C’est aussi et surtout un espace attachant et habité, mais pas encore tout à fait un territoire. Alors dans quel territoire voulons nous vivre et habiter demain ? Comment dialoguer autour des transitions à mener ?

📅 16 Novembre, 19h, à Nantes. Table ronde sur l'implication des citoyens dans la fabrique de la ville : un simple prétexte ou une vraie opportunité à saisir ? (Institut Kervégan)

⏳ Urgence de bien faire. Dans des métiers de temps long, comme ceux de la fabrique de la ville, on peut parfois perdre un peu la tête entre l’urgence à agir et le temps nécessaire à la réflexion. Il n’y a pas de réponse simple, car oui, il faut à la fois s’activer maintenant, mais aussi pousser la réflexion, concerter et donner de la place à la prospective citoyenne. Enfin, fixer une stratégie de résilience et valoriser les complémentarités et les réciprocités de nos territoires. Il faut agir maintenant, mais ça va prendre du temps. (Libération)

↪️ Territoires Pilotes de Sobriété Foncière. On vous en a déjà parlé, et la démarche suit son cours… Rendez-vous à Poitiers et à Périgueux cette fois-ci pour découvrir d’autres façons de faire la ville : Atlas des fonciers invisibles et Bimby, accompagnés par les collectivités. Des expérimentations concrètes pour regarder l'existant en faisant un pas de côté. (La Gazette des Communes)

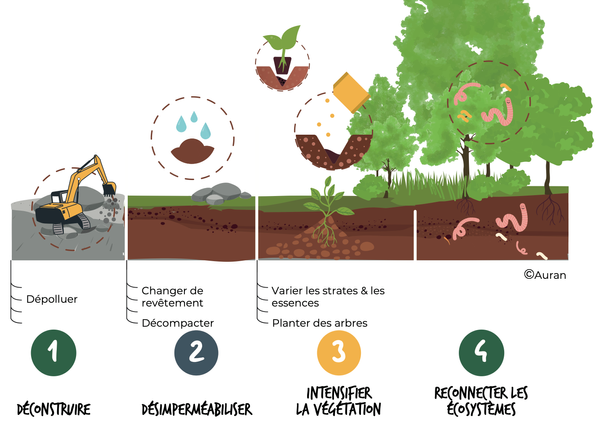

🌲 Canopée urbaine. Benchmark des métropoles qui plantent des arbres, du couvert végétal, ou comme on dit avec de beaux mots “une canopée urbaine”. Si les investissements et les indicateurs pour les gérer ne sont pas tous les mêmes, partout la demande sociale est forte ! Mais prenons garde à ne pas nous arrêter aux arbres, qui ont besoin de buissons, de champignons, bref d’un écosystème pour s’épanouir au mieux. (Millénaire 3)

📖 Qui vieille au grain ? Sécurité alimentaire : une affaire d’Etat, des Greniers d’Abondance (éditions Yves Michel, 2022) Court essai très documenté sur les défaillances de notre système alimentaire, français, européen et mondial. Les transformations à mener n’ont rien de simple. Elles impliquent notamment un renversement de notre façon de nous nourrir, une revalorisation financière et culturelle du travail de la terre, mais aussi du courage politique pour protéger nos premiers besoins. Des réponses, toutes sauf naïves, sont apportées sur le commerce, l’emploi, les lois et les outils de type offices fonciers.

#climat pic.twitter.com/ZVtmeDE62N

— Lucas Verhelst (@Lucas_Verhelst_) October 22, 2022

dixit.net est une agence de conseil et de recherche urbaine. Tous les mercredis, nous décryptons les grands enjeux de la ville et de ses transitions. Si vous la lisez pour la première fois, c'est le moment de vous abonner à cette newsletter.