🏥 La Cite des hospitalières en transition

Il pleut, un peu, et j’attends le bus avec mon sac lesté de bouquins. Cap vers un lieu d’exception qui s’invente un nouveau futur : la Cité des Hospitalières, nichée au cœur de Montréal au pied du Mont-Royal. Sur le tablier d’un pont, un tag explique pourquoi ce boulevard se prend pour une autoroute : « Trashing the planet one car at a time ».

Le site est immense, et la rue qui le dessert complètement défoncée. Les engins de chantier s’agitent, tout à leur course contre l’hiver qui commence à pointer son nez. Je trouve quand même le numéro 251, en me glissant derrière une barrière de chantier. Dès l’entrée, la longue histoire de ces murs de granit s’impose au visiteur. Construite en 1861, la Cité des hospitalières a longtemps été un espace de soin et de recueillement animé par des religieuses cloîtrées. C’est une architecture massive et durable, qui contraste avec les constructions d’aujourd’hui. Les ailes du bâtiment délimitent un vaste jardin clos, à l’ambiance apaisée qui tranche avec le bouillonnement des boulevards adjacents.

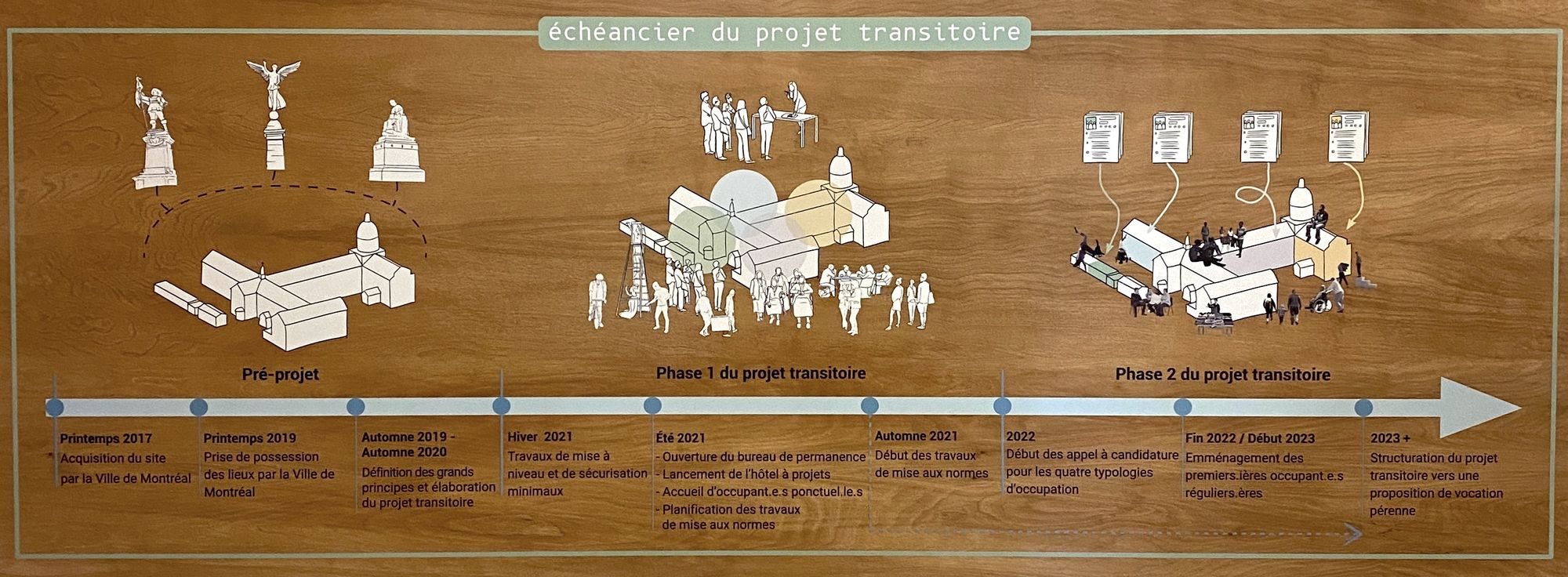

Ces dernières décénnies, les pratiques de soin ont progressivement été reprises et déplacées par les autorités publiques, mais les sœurs sont restées et se sont repliées dans des espaces toujours trop grands, jusqu’à décider finalement d’engager la cession du site. C’est la Ville de Montréal qui a fait son acquisition en 2017. Un geste politique fort dans un territoire où les collectivités n’ont pas l’habitude d’intervenir sur le marché foncier. Cette acquisition est une façon de prolonger l’œuvre des sœurs, mais aussi de calmer les appétits du secteur privé pour ce lieu d’exception.

Mais que faire d’un site aussi important, central et chargé d’histoire ? Les volumes sont immenses, avec plus de 6000 m2 parfaitement entretenus et libres de toute occupation. S’engage alors une réflexion qui débouche sur la désignation en 2019 d’Entremise, une entreprise d’économie sociale et solidaire dont s’est la vocation, pour structurer une phase d’urbanisme transitoire. L’idée n’est pas juste de gérer une occupation temporaire en attendant de préciser un projet de transformation, mais bien de tisser le projet in situ en agrégeant une communauté d’acteurs pour tester les usages potentiels des lieux. Les premières occupantes sont finalement les sœurs, restées sur place, qui font le pont entre l’histoire longue de ces murs et leurs futurs possibles. Une forme de continuité assurée par 7 lignes directrices définies avec elles, qui structurent l’ensemble du projet : l’hospitalité, l’enseignement, la guérison et la reconnexion, le bien commun, la créativité, la réconciliation, et le leadership des femmes.

Après quelques retards liés à une pandémie mondiale dont on a pas mal entendu parler, l’activation des lieux débute en juin 2021 avec la mise en place d’un hôtel à projet qui accueille des initiatives pour un temps court, puis la montée en charge progressive d’une occupation plus durable des espaces. C’est l’ouverture d’un lieu jusqu’ici résolument clôt, avec l’accueil d’acteurs identifiés via à un appel à projet, et retenus en fonction de la cohérence de leur projet avec les 7 principes directeurs, la capacité technique des espaces à les accueillir et la continuité avec l’histoire des lieux.

Pour inventer un futur a un tel lieu, il faut accepter de tâtonner. Si les niveaux du bas se peuplent progressivement, des questions de sécurité incendie font que les étages tardent encore à découvrir leur nouvelle vie. C’est aussi ça l’urbanisme transitoire, un dialogue permanent et souvent complexe entre enjeux techniques, réglementaires et usages, sur un fond de sobriété de moyens. C’est un parti-pris justifié par des objectifs écologiques assumés, mais aussi par la nécessité d’amortir les investissement sur des délais courts. Cela nécessite donc de trouver les bons équilibres programmatiques en renonçant parfois à certains usages trop contraignants, ou de contourner élégament la règle sans pour autant faire de compromis sur les fondamentaux. C’est tout un savoir-faire qu’il faut développer pour traiter de ces enjeux, qui mobilise des compétences techniques pointues et des talents de négociations avec les autorités.

Mais le tâtonnement ne porte pas que sur les enjeux techniques de l’occupation transitoire, il s’érige ici en méthodologie de programmation pour définir les futurs usages des lieux. Car il n’y a pas de projet décidé en amont à coup d’étude de marché et de PowerPoint. C’est d’abord l'appel aux acteurs du territoire, puis leur confrontation au réel des lieux qui doit permettre de tester concrètement les graines de futur, et d'identifier celles qui peuvent prospérer. Il faut donc évaluer tout ça en continu, ce qui est facilité par la présence permanente de l’équipe d’Entremise, mais aussi d’un service de la Ville de Montréal.

Nous assistons donc à la transition d’un lieu emblématique, mais aussi à un changement de pratique qui s’engage plus largement pour la Ville. Alors que nos institutions sont organisées pour prendre le temps de penser, valider et mettre en œuvre des projets pérènnes précisément définis en amont, ici le processus est inversé et l’on fait, avant de décider réellement d’un cap. Cette transition des pratiques n’est pas qu’une question de compétence et d’organisation, c’est aussi un enjeu culturel. Car c’est un pas important que d’adopter le tâtonnement comme méthode et d’accepter d’avancer sur des chemins incertains, alors que nos cultures techniques et les enjeux politiques cherchent à forger systématiquement des certitudes avant de passer à l’action. Mais nos grandes transitions nécessitent de prendre des risques et d’apprendre à s’orienter dans le noir, trébucher et parfois accepter faire marche arrière, pour trouver le bon chemin.

Entremise est le premier acteur professionnalisé du transitoire au Québec, où les nombreuses initiatives restaient jusqu’ici localisées. La récurrence et le croisement des expériences permettent à cette organisation de développer des méthodes et d’initier de nouvelles dynamiques. À la Cité des Hospitalières et ailleurs, Entremise teste évidemment des usages, mais invente surtout des modes de gouvernance et de gestion qui permettent d’agréger des écosystèmes pérènnes d’acteurs dans des configurations nouvelles. Car si la présence d’Entremise est temporaire, ce n’est pas le cas des usages accueillis et de leur assemblage attentif. Elle est peut-être là la vraie transition, pas tant dans l’invention de nouveaux futurs à des espaces délaissés, mais dans le fait de semer de nouveaux lieux communs dans le coeur de nos villes.

— Sylvain Grisot (Twitter / Linkedin)

PS : Rendez vous le 13 octobre aux Cabanes Urbaines à La Rochelle (et oui, retour en France !) pour parler urbanisme circulaire. Une rencontre organisée par Urbagenèse !

On visite aujourd’hui la Cité des Hospitalières, à Montréal, en compagnie de Marie Renoux, référente d'occupation transitoire chez Entremise. Après un siècle et demi d’une histoire marquée par une vocation de soin et la présence de religieuses cloîtrées, ces vieux murs de pierre sont en train de s’inventer un avenir par un processus d’occupation transitoire aussi ambitieux que complexe. Mais si c’était plus que des usages qui se testaient ici, et que ce lieu d’exception devenait un nouveau commun ?

📅21 octobre, en ligne. Dernier événement de la Rue Commune, soutenue par l’ADEME, avant la mise à disposition de son guide méthodo, en open source, pour transformer les rues de nos métropoles. (Rue commune)

🎙️Podcast. Telles une enquête journalistique ou une chasse au trésor d’anniversaire, partons à la recherche du futur ! Des podcasts qui reviennent sur les enjeux du présent, sur notre rapport à l’avenir et qui réinterrogent les mythes de maintenant pour imaginer les prochains. Qu’est-ce que l’avenir ? Pourquoi est-il important de se projeter et d’écrire les récits des futurs ? Demain, avec qui, à côté de qui, où voulons nous vivre ? (Enquête d’avenir)

🌇 Pirmil-les-Isles. On en parle beaucoup de ce projet urbain nantais (notamment dans le Manifeste), où les enjeux climatiques sont au cœur de la démarche. L’occasion de revenir sur le contexte et l’histoire de cette ZAC avec Matthias Trouillaud, responsable d’opérations à Nantes Métropole Aménagement, mais aussi sur les grands principes d’atténuation, d'adaptation et de circularité du projet. (Novabuild)

📉 Décroissance. Incroyable comme ce mot vient nourrir les débats, et peut nous faire tomber dans les extrêmes. Parfois à raison, et parfois pour ne surtout rien changer. Ce long entretien de Timothée Parrique revient sur les fondamentaux : le mythe de la croissance infinie. En préférant parler de société post-croissance, l’économiste dessine un chemin du ralentissement. (Blast)

📖 90°, Ces territoires qui s’engagent. Pour une révolution Alimentaire ! (Edition Colibris, 2022). Ce petit numéro facile à lire et magnifiquement illustré propose des entretiens sur la relocalisation alimentaire. Il fait un excellent état des lieux de la crise actuelle et en devenir de l’agriculture et de notre système alimentaire, qui “se nourrit de nos propres vulnérabilités”. Au travers d’exemples de collectivités qui, partout en France, ont déjà commencé à agir. De l’émancipation par les jardins, à une nouvelle résilience, en passant par une démocratie alimentaire, on y découvre des portraits, des histoires et des outils d’actions pour repenser nos façons de nous nourrir.

Alors que le nombre de paysans se réduit comme peau de chagrin, rendre notre système alimentaire plus résilient implique de se former et d’accompagner une part croissante de la population pour produire à manger.

Always brilliant that Andy Singer. #evehicles pic.twitter.com/OYVNvJEail

— Mikael Colville-Andersen (@colvilleandersn) September 13, 2022